【長野県】 真澄:宮坂醸造さん

宮坂醸造さんは、長野県諏訪市にあります。

「真澄」ブランドが有名ですが、協会7号酵母の分離の蔵でもあります!

お話しをさせて頂き、さらに蔵の見学と、試飲をさせて頂きました ヽ(*>∀<*)ノ

お酒の知識の少ない自分のため、なんと総杜氏様に直接酒作りのイロハから教えて頂きました(ノ゚ο゚)ノ

宮坂醸造さん、とても親切にありがとうございました!!

蔵の前にある素敵なショップの写真

いざ蔵のなかへ (今は夏のため造りをしていません。)

洗米する場所

水は霧ヶ峰の伏流水(軟水)を使っているそうです(^∇^)

自動蒸し器

最近は昔ながらの甑(こしき)で蒸すことも多いとのことですが、造り前のため、甑は倒れたままでした(・・;)

一般的に、米に水を30%吸わせ、蒸しで10%増え、精米後重量の140%の重さになるそうです。

製麹室

蒸した米の約2割のコメで、麹を作ります。

麹室の入口には酒の神様、松尾様のお札が

大吟醸以外の麹室

大吟醸の麹室

今はお休み中の麹蓋たち

持つと、思っていたよりは軽く、手にフィットする感覚がありました

麹菌を蒸米に振りかけ麹米を作ります

スーツの裏地くらいの細かいメッシュで、ふわふわとかけていきます

酒母タンク

蒸米と麹と水を入れて、酒母(タンク全体の7%くらいに相当)を作ります。

(お酒は、「米の糖化」と、「糖のアルコール化」を同時に平行して行い、糖化は米麹の「麹菌」が、アルコール化は「酵母」が行います。酒母は酵母を増やすために作ります。(カルピスの原液のイメージ))

約2週間(生酛/山廃は1か月)で、1タンクに2億の酵母に増やすそうです(ノ´▽`)ノ

酒母の温度を調整する暖気樽(だきだる) 初めて見ました(⌒▽⌒)

乳酸や酵母、硝酸還元菌を冷凍している冷凍庫

なんと-84℃

珍しい初添(三段仕込みの1段目)用のタンク、 通称 枝オケ

蒸米、米、水、酒母を投入します。(カルピスを薄める1回目)

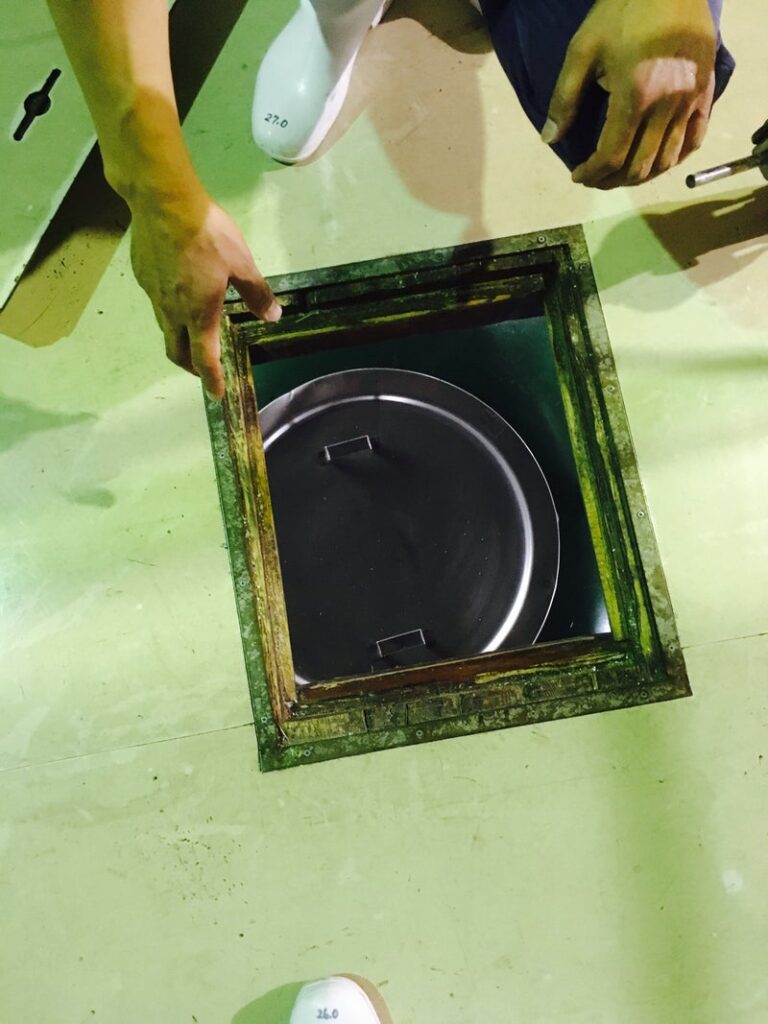

この階の床の蓋を外すと下の階のタンクの口があります。

下からみるとこんな感じ

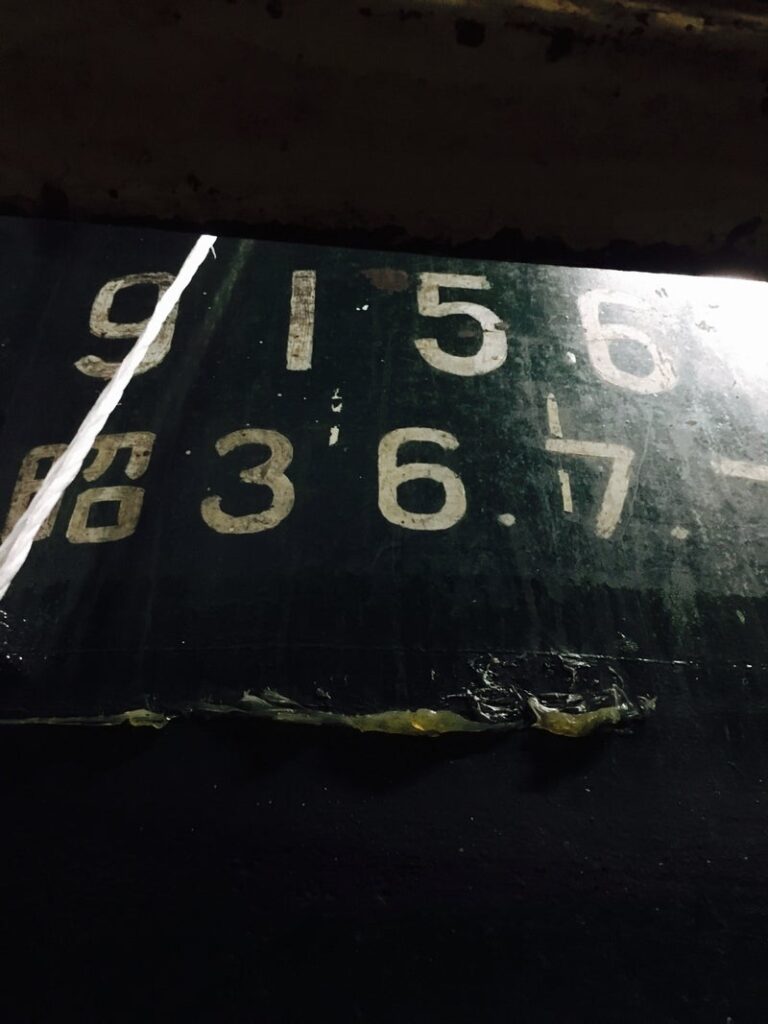

下のタンク(もろみのタンク)

仲添、留添を行い、もろみを作ります。(三段仕込(カルピス作成)の2、3段目)

櫂入れ(もろみを混ぜること)はしないで、仕込みの時にまぜて入れるそうです。

仕込み後、約1か月くらい発酵させます。

諏訪蔵のタンクは24タンクで、間を飛ばしながら1か月30日絞るローテーションを作るそうです。

3トンの米で1タンク(約9000ℓ)を仕込むそうです。

米や麹を投入するエアシューター

造りとは関係ないですが、タンクの間に、

7号酵母分離の記念碑がありました!

大体この辺りにおいてあったタンクから採取したとのことですヘ(゚∀゚*)ノ

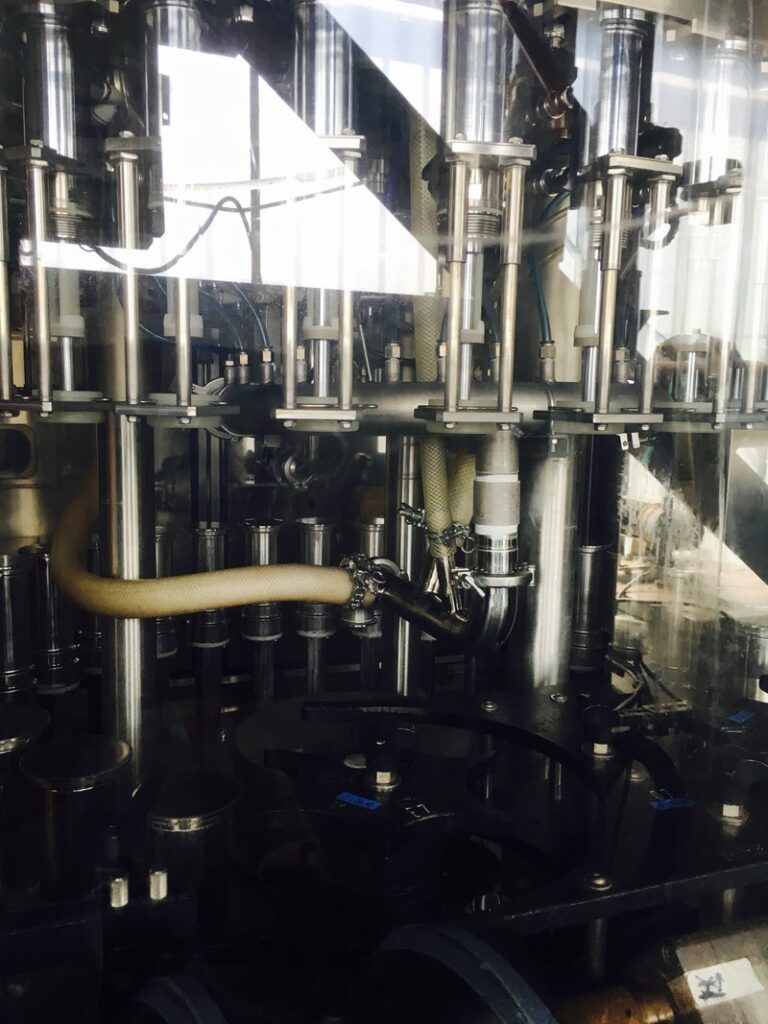

ヤブタ(機械の社名)で絞ります (酒によって、槽絞りや雫絞りも行うそうです)

ゴム臭が付かないように洗浄を徹底しているとのこと!

絞った酒は、タンクで貯蔵し、ビン詰、火入れ、して出荷されます(。´・∀・)ノ゙ バィバィ~

一升瓶以外は新ビンですが、新ビンも洗浄して使用するそうです。

洗瓶器

酒が入って、蓋をして、

完成です!!

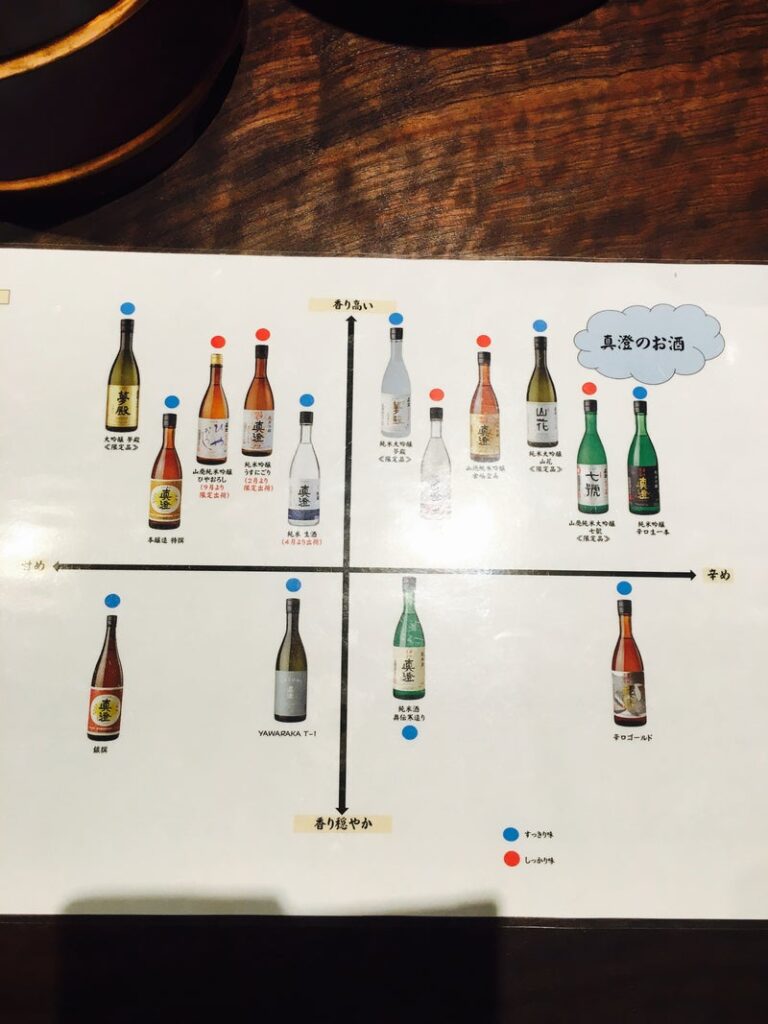

続いて5種類の試飲をさせていただきました(^~^)!

大吟醸「山花」、当たり前だ!と言わんばかりに、、う~ん、おいしいです(-^□^-)

「生酒」は、個人的に思い出の香り (昔数本落として割ってしまいました![]() )

)

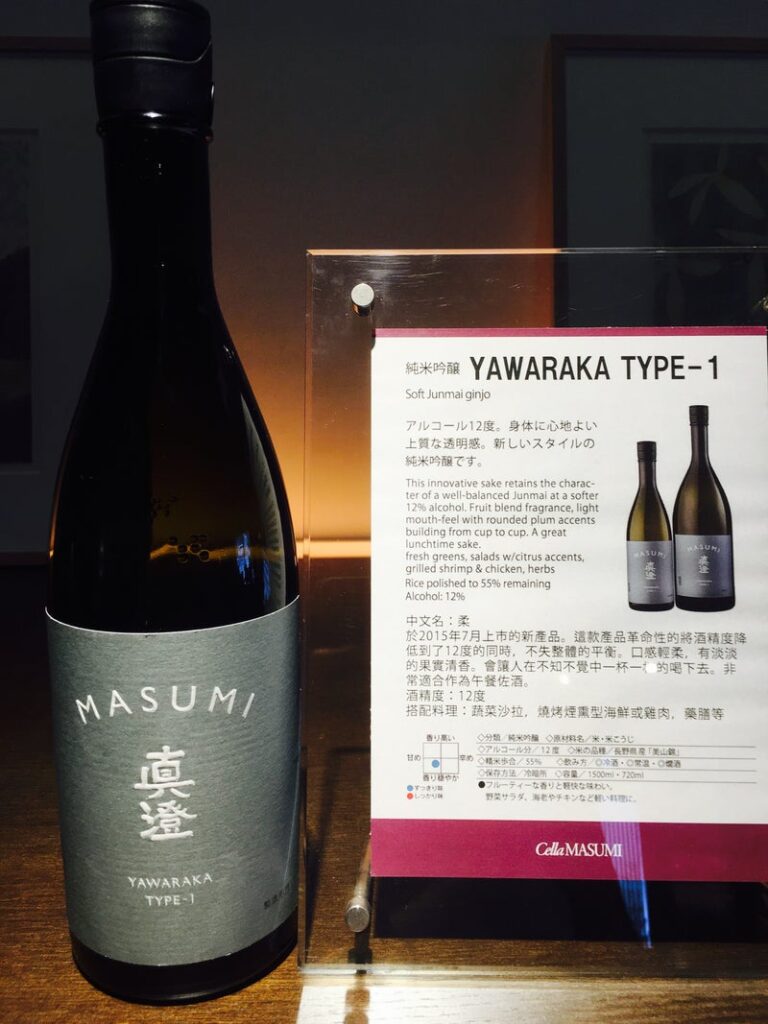

一番右の「YAWARAKA TYPE-1」(低アルコール)が、ふんわりした中にも、しっかりした香りと旨みがあって、試飲できて良かったです(^∇^)

発酵を低アルコールで止めるのではなく、後で割る前提で、香りや味のしっかりしたものを造ってから加水するそうです。

「11月中旬になって、最初の絞りのころにまたいらしてください」

と言っていただきましたので、お言葉に甘えてまたお邪魔させて頂きます(^O^)

まとめ

先代のお言葉、「面白い酒を造るのは簡単。気が付くと徳利がごろごろ転がっている酒を造る!」 を、造りでも、販売でも実践されていていると感じました。

近くには御柱祭で有名な諏訪大社がありましたので、お参りもしてきましたよー(*^▽^*)

※お伺いした時点では、一般の方だけでの見学は出来ないそうです

“【長野県】 真澄:宮坂醸造さん”へ1件のコメント

この投稿はコメントできません。